スタートアップ × 王道のものづくり

株式会社Oceanic Constellations(以下、「OC」と略称)では、特徴的なエンジニアリング・チーム体制が構築されつつある。その核心をなすコンセプトについてCTOおよび数名のテックリードがそれぞれの想いを語ってくれた。

スタートアップ × 王道のものづくり

株式会社Oceanic Constellations(以下、「OC」と略称)では、特徴的なエンジニアリング・チーム体制が構築されつつある。その核心をなすコンセプトについてCTOおよび数名のテックリードがそれぞれの想いを語ってくれた。

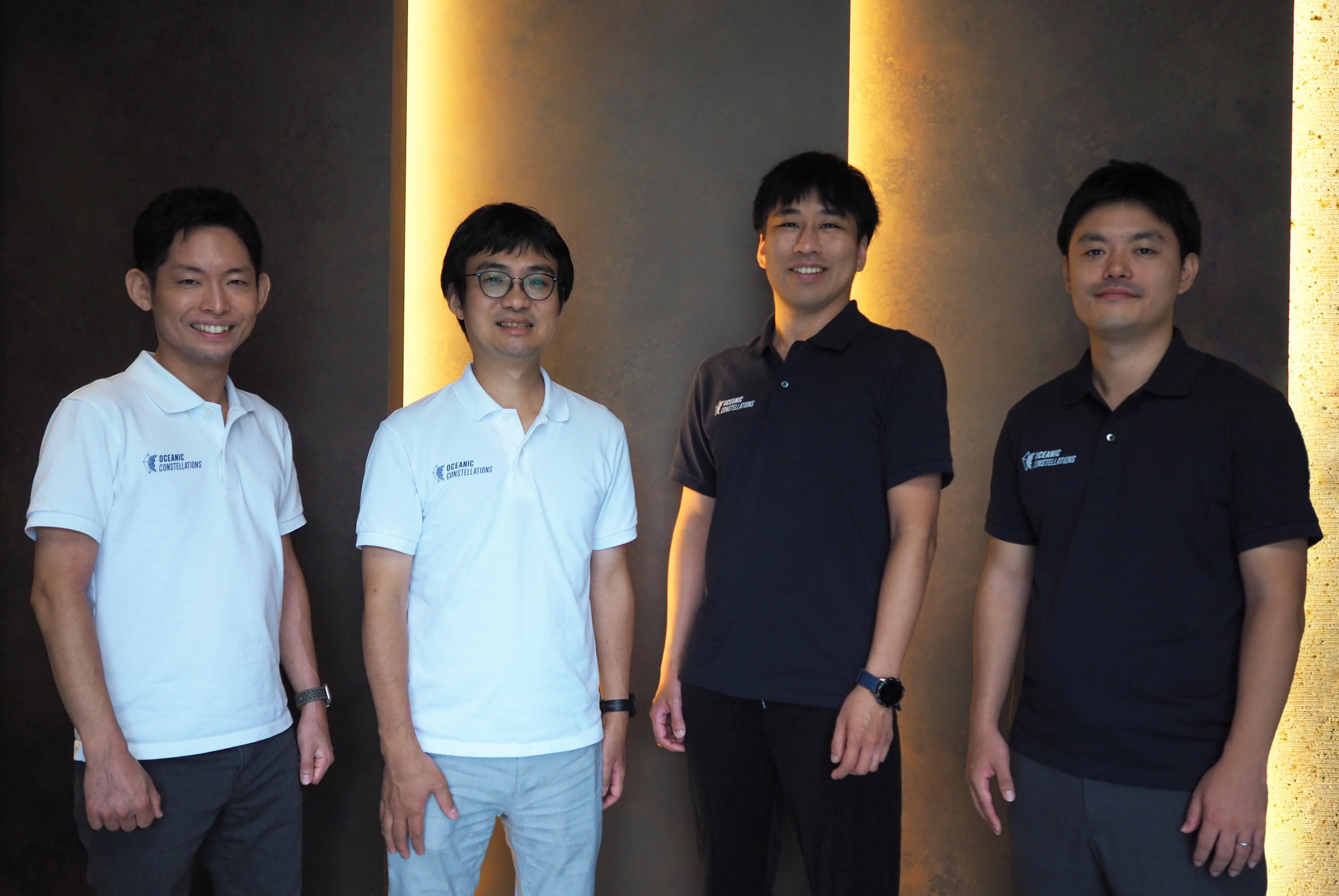

Chief Technology Officer

井上 智之

Robot System Architect

廣瀬 俊典

Operations Strategy

神谷 浩之

Energy Management

柴田 優一

OCのエンジニアリング・チームの特徴

何を捨てられるか、という判断が適切でかつ早いチーム

打ち合わせの目的意識が明確で短時間。かつ、意味のない打ち合わせが無い

井上:まだ世の中に無い洋上ドローン船。しかもそれを量産で群制御により多数展開しようというコンセプトは、「とりあえず1台作ってみよう」という純スタートアップ的発想ではすぐに行き詰まるな、と直観的に思ってました。必要なのは、量産まで見据えた長期の「段階的統合」計画なんですよね。私は自動車メーカーの出身なので、体感として理解できるのですが、作りたいものに対して適切に要求を整理し、サプライヤー企業との連携の中でOEMしたコンポーネントを複雑性の中で統合するプロダクトマネジメントが大事、と考えています。特にOCではMBSE(Model-Based System Engineering)を取り入れ、開発の実体がうまく機能している成功例になりつつあるかなと思っています。

廣瀬:そうですよね。OCの開発マイルストン上は、特に優先順位の選択が絶妙だと感じます。「それは後でいいんじゃない?」という差し込みが会話によく入るけれど、何を捨てられるか、という判断が適切でかつ早いチームだな、と。

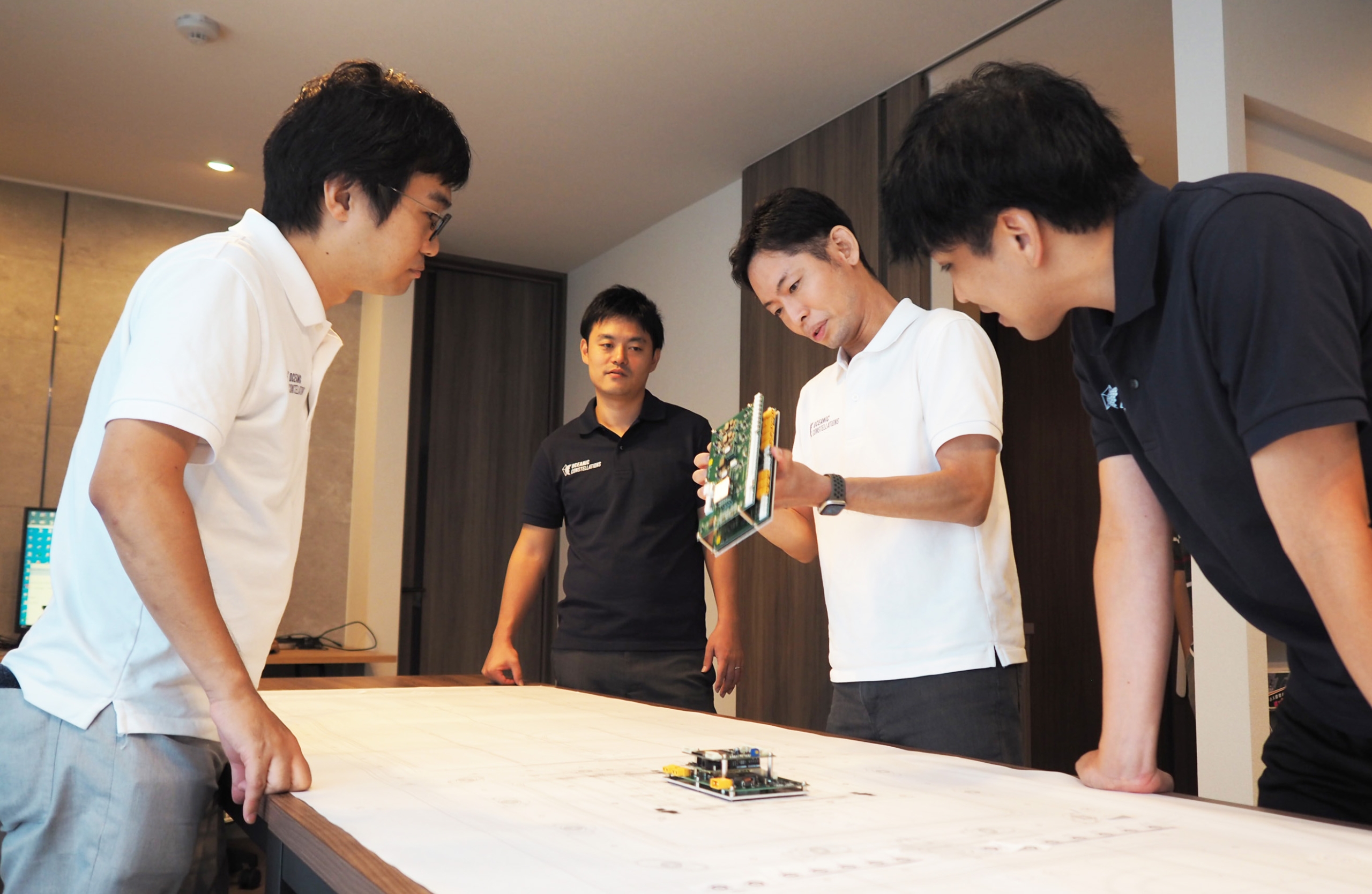

柴田:私は宇宙業界出身ですが、衛星開発でいうとブレッドボード・モデルからエンジニアリングモデル、その後フライトモデル、を作成していく、いうステップを踏むのが一般的ですが、OCではまさにこのステップがすでに導入されていたので、チームにジョインする際に何の違和感もなくすっと入ることができましたね。しかも開発が早い(笑)。

廣瀬:いきなりハードウェアを10機並行で作りましたからね。大変だったと思う一方で、チーム全体に馬力があり、まさに「ザ・スタートアップ」なスピード感を感じますね。私は前職からずっとロボット・システム作ってきて、生産技術過程から最終製品まで「どう使われているか」を見てきたという自負がありましたが、OCの開発チームは「多様性」がすごい。困ったら、社内で誰かに聞いたら大体解決に持っていけるのはOCの底力だなと思います。

神谷:僕はかなりの数のスタートアップ企業との関わりを持ってきましたが、OCはすごく特殊に感じます。OC内の会話ではみんな謙遜してるけど一人ひとりのレベルが高くて、こんなにスペシャリストが多い会社は見たことない。イメージ的には普通の立ち上げ期スタートアップ4,5社合わせたぐらいに相当するチームになってるイメージ。打ち合わせの目的意識が明確で短時間。かつ、意味のない打ち合わせが無いのはシンプルにすごいという印象です。

開発において心掛けていること

「段階的詳細化と段階的統合」「圧倒的なスピード」をいかに両立させるか

そのために最もフォーカスしている点は、目的意識の適切なレベル設定

井上:最も意識して仕掛けているのは、「段階的詳細化」と「段階的統合」のアクションです。サブシステムレベル→コンポーネントレベルに落としていく詳細化の過程をしっかりと踏んだ上で、再度、それらを段階的に統合していく。ある意味高度統合的な「ものづくりの王道」をOCは歩むべき、と私は考えています。

井上:一方でOCはまだ設立間もないスタートアップで、圧倒的なスピードが要求される。この2極をどう両立させるか、というのがポイントになるんですが、 最もフォーカスしている点は、目的意識の適切なレベル設定でした。簡易的な技術実証であればそれに適合した目的設定をする、たとえば「今は制御の統合を優先しましょう」みたいな。それ以外は気にしない、という点は徹底するようにしています。

神谷:よく言われるスタートアップの「1周目」「2周目以降」の話がありまして、一度経験した後に起業すると大幅にやるべきことの把握と実行力が上がる、というのがあるんですけど、OCのエンジニアのメンバーは、なんというか知見の「2周目感」がすごくて。これまで各自が苦労して獲得した経験を持ち寄っているなと実感してます。

井上:大手メーカーにいたけれど新規モノをやってきた、というキャリアを持つ人材がコアにいるのはユニークですよね。若い時から新しいプロセスを1から考えて作ってきた、というのが大きい。

柴田:あと、ちょっと引いた視点でみると結局はコンポーネントの組み合わせが大事です。その文脈では、各サブシステム間のコミュニケーションはインパクト大きくて、コミュニケーションにより開発体制が加速できる、ということは経験的に知っています。OC社内で素晴らしいなと思ってるのは、サブシステム同士の横の連携の良さ。各リードが隣のサブシステムの要求と制約を横目に意識しながら連携イメージを持とうとしつつ相互ヘルプしながら進んでいる点は成功要因ですね。

井上:柴田さんは「すごく固いものをつくってくれるけど、ノリがいい」というのがよいな(笑)。軽い感じで受け取って、固くしっかり実現してくれるというのはOC内のコミュニケーション・スタンダードになっていくといいなと思ってます。

技術的チャレンジとOCの魅力

「洗練した手の抜き方をする勇気」

「どう社会が変わるんだろうというワクワク感」

井上:世の中にない初めてのものを量産過程にのせるのは、結構な山があると思ってます。テスラでさえも一時期量産危機があった訳だし。こと量産という点においては、私は、「洗練した手の抜き方をする勇気」が大事と考えています。量産になると手間をかけるものは絶対に失敗する。OCはしっかりとものづくりできるメンバーが多いので、もっと割り切って機構をシンプルに設計していく、というガイダンスが必要。今後は積極的にサプライヤーと協力していく体制を作っていきたいですね。

井上:特に、段階的統合が始まるとアンカー要求を打ちにいくステージになりますが、上位要求とのトレードオフが発生するのは良くある話。今はまだアンカーを打っていないので大丈夫ですが、今後はチャレンジになるはずです。

廣瀬:ちょっと逸れますが、OCの技術定例会議に、リファラル的に外部の方に来ていただくと、結構みなさん前のめりに興味もってくれますよね。

柴田:だってそもそも、好奇心的に面白いじゃないですか。宇宙も海も環境は過酷で、その中で動くメカというのはロバスト性が高くてかっこいい、というシンプルな魅力がありますよね。

廣瀬:今までにない海上センサーを多数配置できると、そもそもどう社会が変わるんだろうというワクワク感がありますよね。

神谷:「海の見える化」というテーマが面白い。誰も可視化できていないものが見えてくるというのがいいですよね。しかも、それが社会に役に立つ、というのが明確に実感できるのは強い。テーマの芯がぶれない。実現したいと強く思いますね。

井上:私も柴田さんに近いかな。汎用的でロバストなものがシステムとしてはあるべき姿だと思う。プレーンで汎用的でロバストなものは無味無臭だけど、一番強い。そこに面白さを感じる。OCはコンセプトが強いので、「作れれば勝ち」、というシンプルな技術勝負をしている開発上の明確な魅力がありますね。すごくユニークだと思います。

彼らの挑戦が実を結ぶ日は、そう遠くはないだろう。